1.GPMの寿命は最も短時間で破壊したEIMの寿命となる-長期熱劣化試験

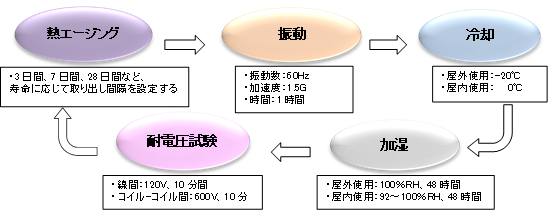

前回の講座の中でも説明いたしましたが、長期熱劣化試験では、エージングを実施した後に、図1に示すように、振動→冷却→加湿を実施した後に耐電圧試験を実施します。

図1 長期熱劣化試験での評価項目

GPMを用いた長期熱劣化試験では、熱による劣化および分解ガスによる相互的劣化を確認しますが、GPMは耐圧試験の前には振動、冷却、加湿などの負荷に晒されます。 高分子樹脂の長期耐熱性としてRTI(相対温度インデックス)が広く知られています。 高温でエージングを実施する点ではRTIの評価では、同じですが、振動試験の様な機械的負荷はかかりません。 多くの高分子材料は、劣化が進行すると脆性化も進みます。

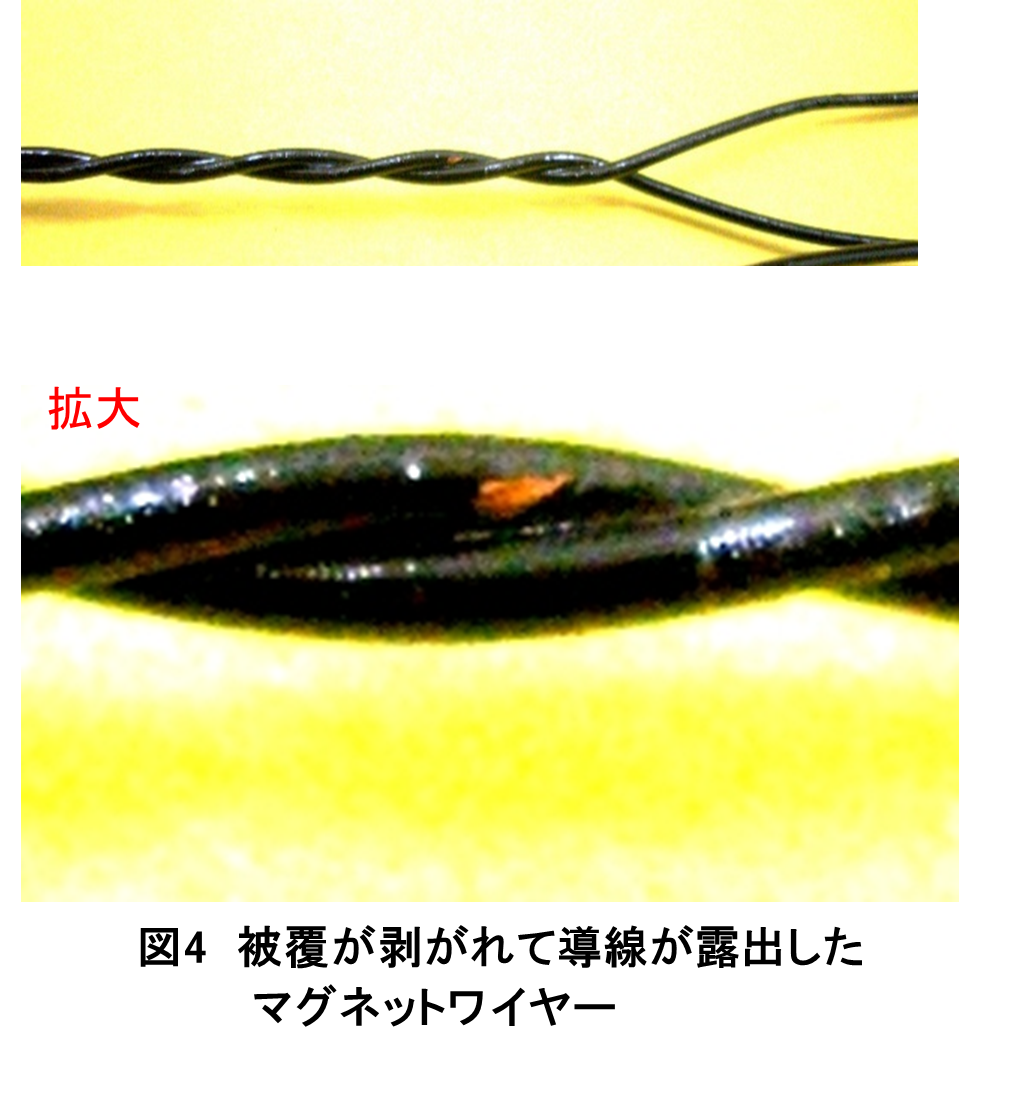

右の画像の様に振動試験を実施した際に、EIMが破損してしまうこともあります。 この様に絶縁システムとして取得を目指す温度とEIMが持つRTIが同一であった場合でも、必ずしも同一の劣化傾向を示すとは限りません。

右の画像の様に振動試験を実施した際に、EIMが破損してしまうこともあります。 この様に絶縁システムとして取得を目指す温度とEIMが持つRTIが同一であった場合でも、必ずしも同一の劣化傾向を示すとは限りません。

GPMには複数のEIMを用いることが可能ですが、耐圧試験でどこか1種類のEIMで絶縁破壊が発生すれば、その他のEIMが絶縁性能を維持していても、その段階でGPMの寿命と見なされます。 あまり薄い厚さのサンプルを用いて評価を行った場合、GPMの寿命が短くなってしまうため希望温度クラスを得ることが出来なくなってしまうことも十分考えられます。

2.悪影響を与える材料に注意!-シールドチューブ試験

|

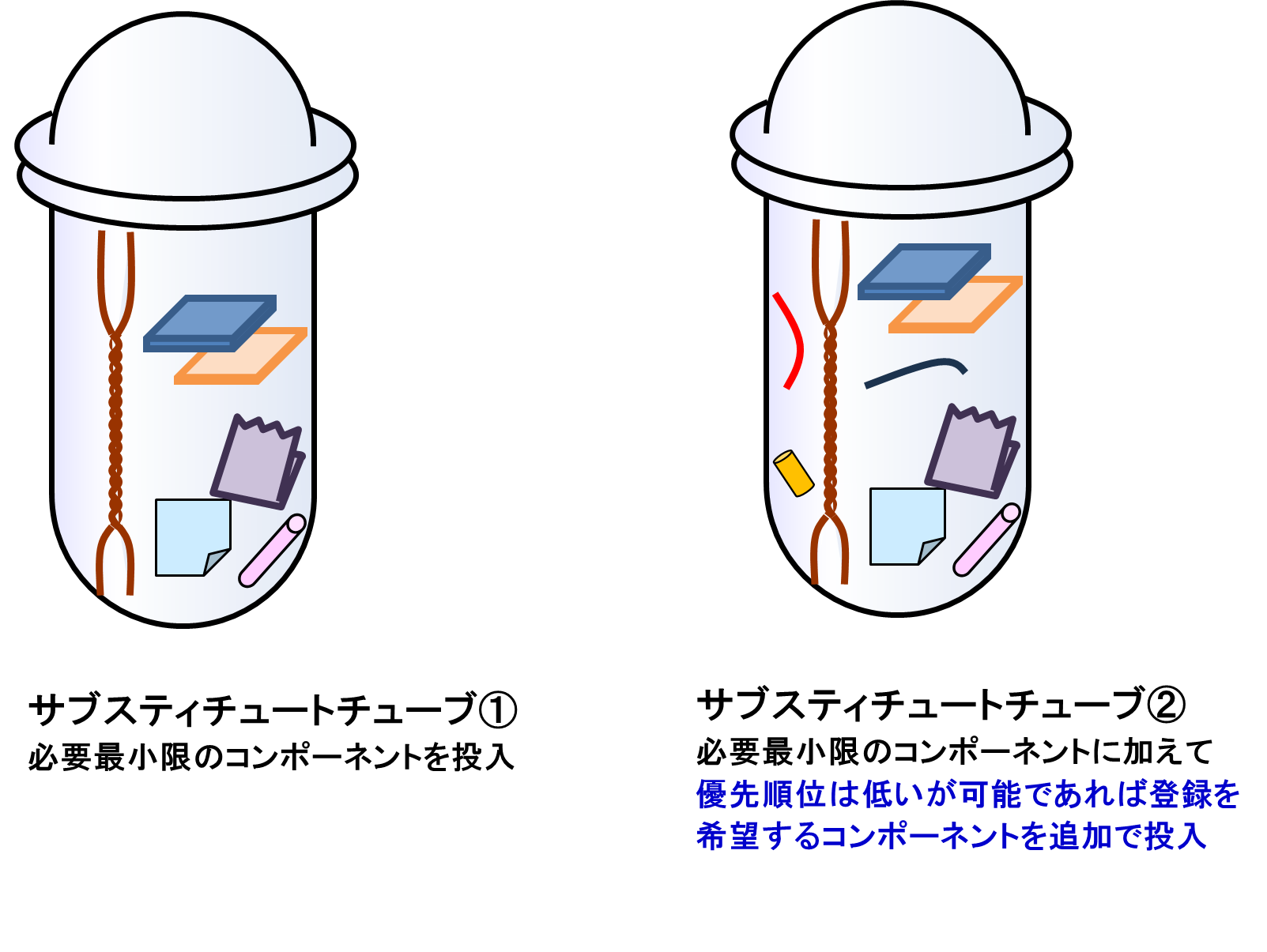

絶縁システムにNIMを追加あるいは変更する場合に用いられるシールドチューブ試験は、コンポーネントが発する分解ガスがマグネットワイヤーに悪影響を与えるかどうか確認する試験です。たくさんのコンポーネントを用いて試験に合格すれば、製品を設計、製造する上でコンポーネントの選択肢が増えるため、シールドチューブ試験を実施する際、多くのコンポーネントを準備されるお客様がいます。 |

|

|

マグネットワイヤーに悪影響を与える分解ガスとして塩素ガスやアンモニアなどが知られています。これらは単体でマグネットワイヤーに悪影響を与えます。また、その他の分解ガスについては、単体では影響がないものの、別の分解ガスと化学変化を起こすことによりマグネットワイヤーに悪影響を与える場合があります。 |

|

試験に用いるコンポーネントを増やせば増やすほど、試験に入れるコンポーネントも増えるわけですから、悪影響を与えるコンポーネントが含まれる可能性が高まります。 試験に不合格となった後でどのコンポーネントが原因となっているかを切り分けることは困難です。 このため、試験を行う際に使用するコンポーネントに優先順位をつけて複数のチューブを用意することにより不合格のリスクを下げることが出来ます。

◎UL1446の解説本 『UL1446 絶縁システム スーパー解説と和訳』

絶縁システムが適用される基本構造や、適用される試験などについて詳細にわかりやすく解説している日本で唯一のUL1446の解説書です。

詳しくはお問合せください。

価格およびご購入方法についてはこちらのページをご参照ください。

掲載スケジュール

UL746B 長期熱劣化試験

| 回数 | タイトル | 掲載予定 |

|---|---|---|

| 1回目 | 「RTI(Relative Thermal Index):相対温度インデックスとは?」 | 掲載済 |

| 2回目 | 「各特性の評価方法」 | 掲載済 |

| 3回目 | 「RTIの算出方法」 | 掲載済 |

| 4回目 | 「4温度評価以外の評価方法」 | 掲載済 |

| 5回目 | 「評価を実施する前の事前準備など」 | 掲載済 |

| 回数 | タイトル | 掲載予定 |

|---|---|---|

| 1回目 | 「Insulation System:絶縁システムとは?」 | 掲載済 |

| 2回目 | 「コンポーネント(構成材料)について」 | 掲載済 |

| 3回目 | 「絶縁システムの評価方法」 | 掲載済 |

| 4回目 | 「コンポーネントに対する注意点」 | 掲載済 |

| 5回目 | 「評価を実施する前の事前準備など」 | 2025-05 |

担当:堀水 真

TEL:0551-42-5061